強化「運轉韌性」 電網升級同步落實風險管理

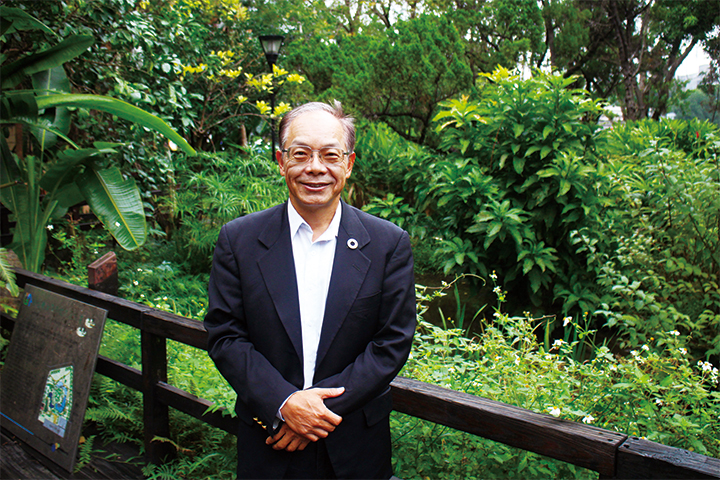

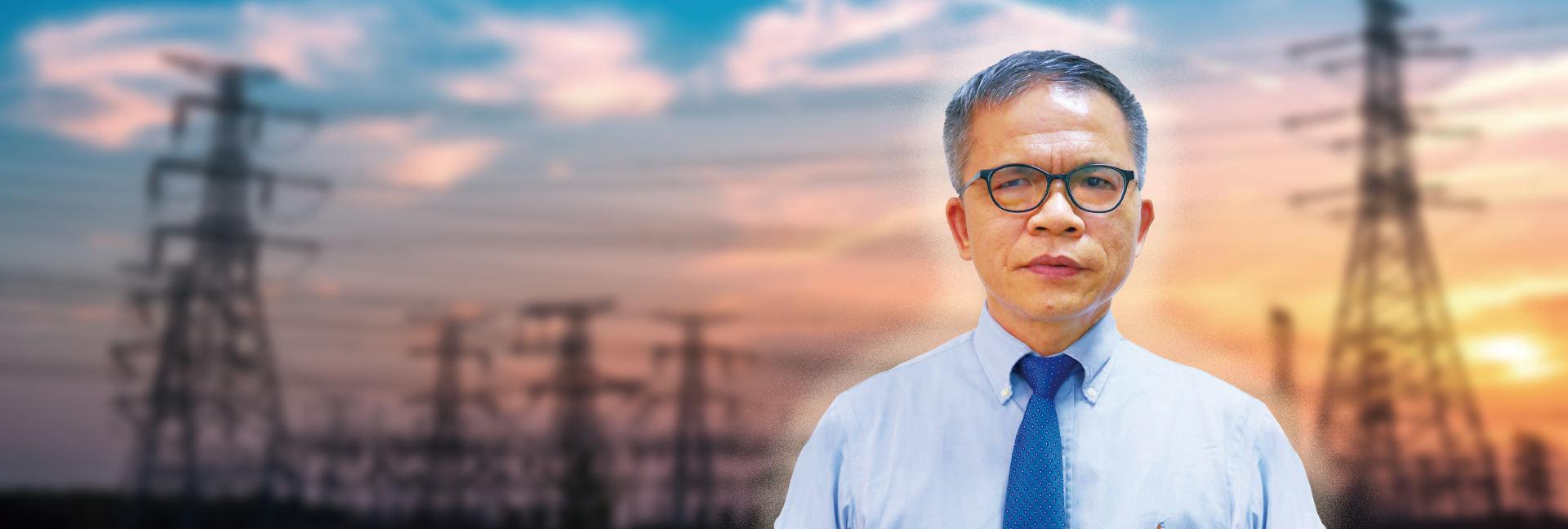

人物專訪:盧展南

730期

文/柯宗鑫 圖/盧展南

台電於去(111)年9月份正式提出10年5,645億、採取「分散、強固、防衛」等三大主軸方向的「強化電網韌性建設計畫」以來,迄今逾一周年,已略有成果,但是在硬體設施的改善及升級之外,也仍須同步著重人員管理等運轉韌性部分。

從目前執行的計畫進度來看,中山大學電機工程學系教授盧展南認為,該計畫除加緊對過去電網改善計畫的執行,主要著重於「物理韌性」(Physical Resilience)的強化,也就是建新輸電線、地下化及變電所室內化等硬體設施的改善與升級,「雖然可大幅減少因天災、人為及外力破壞等造成的停電,但先前導致大規模停電的主因,除了關鍵基礎建設,如供氣系統的缺失之外,另一項卻是在人為管理的部分。」

因此,當「物理韌性」顯著提升後,台電接下來須著重改善的方向,即在於加強「運轉韌性」(Opertional Resilience)。盧教授表示,「硬體難免會有故障,但重點在事故一旦發生,如何透過背後的設備保護系統機制,在隔離速度要快、時間要短的前提下,將影響層面限縮在最小的範圍。」

台電所成立的「風險管控中心」,藉由注重設備維護程序管控等具體作為,雖然有效防範人為誤操作機會,盧教授仍建議,「近期發生的事故肇因於多道防呆機制全面失靈,儘管對此訂定了更完善的制度規範,仍然要持續落實防呆機制的執行及有效性,並持續加強人員訓練,以提高警覺性、培養責任感,否則時間一長,警戒意識倘若逐漸鬆懈,且稽查作業流於形式化後,事故還是可能會再發生。」

電力政策從三大目標、五大面向考量

目前全球各國能源政策紛紛投入大量再生能源、推動電網更新,目的包含供應安全、負擔能力和永續性等三大項。盧教授指出,「由於再生能源具備來源分散、間歇性高、位置偏遠等特性,因此國外電力公司在考量電網投資時,主要會從五個面向進行評估。」第一、有效性,是否達到電網加強的目標;第二、效率性,產出是否是符合最佳利用時間、人力物力和資源;第三、可負擔性,系統成本增加或減少對於系統成本的意涵。第四、公司和監理機關施作上是否容易管理,是否複雜且具挑戰性;第五為永續性,能否有助於永續發展,達到2050淨零排放目標。

盧教授談到,「美國在面臨極端氣候的影響下,近年常面臨大暴雪或是高溫缺水等天然災害,導致供電系統韌性問題,所以在加強電網韌性規劃,會特別以『高影響低機率』(High Impact Low Probability)的角度來做考量,預測問題的發生時機,並在發生過程中找出解決方案。由於電力系統是一個需要隨時保持平衡的動態系統,但是再生能源的不穩定性,促使不少國家大舉建置儲能系統,以降低對系統的擾動。」

臺灣的情況則是再生能源逐漸擴大併網及新的輸配電線路加入後,不但改變過去的電力系統特性,整體電網架構更漸複雜化。他強調,「先前提到的保護協調,重要性便與日俱增,須展開更加完整的相關分析計畫,擬定因應的層層保護機制,進而確保事故影響範圍壓縮到最小,也就是要軟硬兼顧。」電網更新及強固設備投資雖可降低部分風險,有助達成能源政策目標,對台電而言,投入資金最好花在刀口上,從實際運轉經驗排定投資優先順序,避免造成公司財務問題。

加強運轉韌性為首要

近來,經濟部電力可靠度及韌性推動管理辦公室工作小組成員,針對電力系統韌性涵義做了討論,認為「韌性」(Resilience)是指電力系統在遭受外部高衝擊低發生機率事故時,能事先預見,並進行風險評估與採取預防措施;當事故發生期間,能防止產生連鎖效應,進行重新調度,降低事故危害;於事故結束後,仍能保有充分功能的系統存活力,並從過去經驗中研究系統脆弱點與適應性,透過電網強化與運轉措施,使系統具備快速復原的能力。

盧教授提到,「台電強韌計畫中的分散供電風險、更新及強固設備兩大項,主要是避免部分事故發生及降低影響範圍,要強化電網韌性及供電品質。這的確有助於改善供電品質,然而目前有限的資源、人力,所需投入的重點方向,仍宜加強系統運轉資料的蒐集、對系統狀態的研判分析及新科技導入的學習與訓練。」

尤其國際以變流器為基礎(Inverter Based Resource),如儲能系統、太陽能、風力發電資源容量的新標準,其併入電網系統後的型態,與臺灣傳統大型發電機組的併網模式不同,倘若再把未來大量電動車充電也併入電網的情況列入考量,那麼該如何控制、調整,瞭解對系統的影響等,都是台電亟需思考的地方。盧教授建議,「加強系統資料的蒐集及對系統狀態的研判分析,並從過去經驗中,進一步分析系統弱點與適應性,提出有效的資金投入重點,以及人員的教育訓練內容,才能獲得電網韌性強化投資最大的效益。」

人物專訪 盧展南

國立中山大學電機工程學系教授

美國普渡大學電機博士,曾任職美國奇異公司(General Electric Co.)、美國哈里斯公司(Harris Corp.)工程師、中山大學電機工程學系系主任、中山大學學術研究處學研長、工學院院長、學術副校長、國科會工程處電力學門召集人。過去曾獲頒國科會傑出研究獎、中國工程師學會傑出工程教授獎、國際電氣和電子工程師協會最高榮譽會員(IEEE Fellow, 2008)、中國電機工程學會傑出電機工程教授獎。