落實電網升級 集眾力實踐韌性藍圖

730期

進入21世紀,經濟與科技的發展帶動用電需求,極端氣候影響愈來愈顯著,再生能源運用也愈見蓬勃,凡此種種,均提升了對電網韌性的需求。

許多國家正積極推動電網革新,德國於2013年開始推動三階段電網變革;美國亦於2022年宣布電網韌性創新夥伴計畫;日本2022年的能源白皮書,則提出電網加強計畫以靈活運用分散式電力系統。

臺灣自20世紀初就開始布建電力設施,百年來,電力系統除了一般性的汰舊換新,主要的威脅是天然災害,近年亦開始全力發展再生能源。為因應極端氣候的威脅及再生能源發電占比成長,相應而生的「強化電網韌性建設計畫」,正如火如荼進行。

破壞與創新往往結伴而來,台電秉持穩定供電的使命,推動著革新的巨輪朝未來邁進。

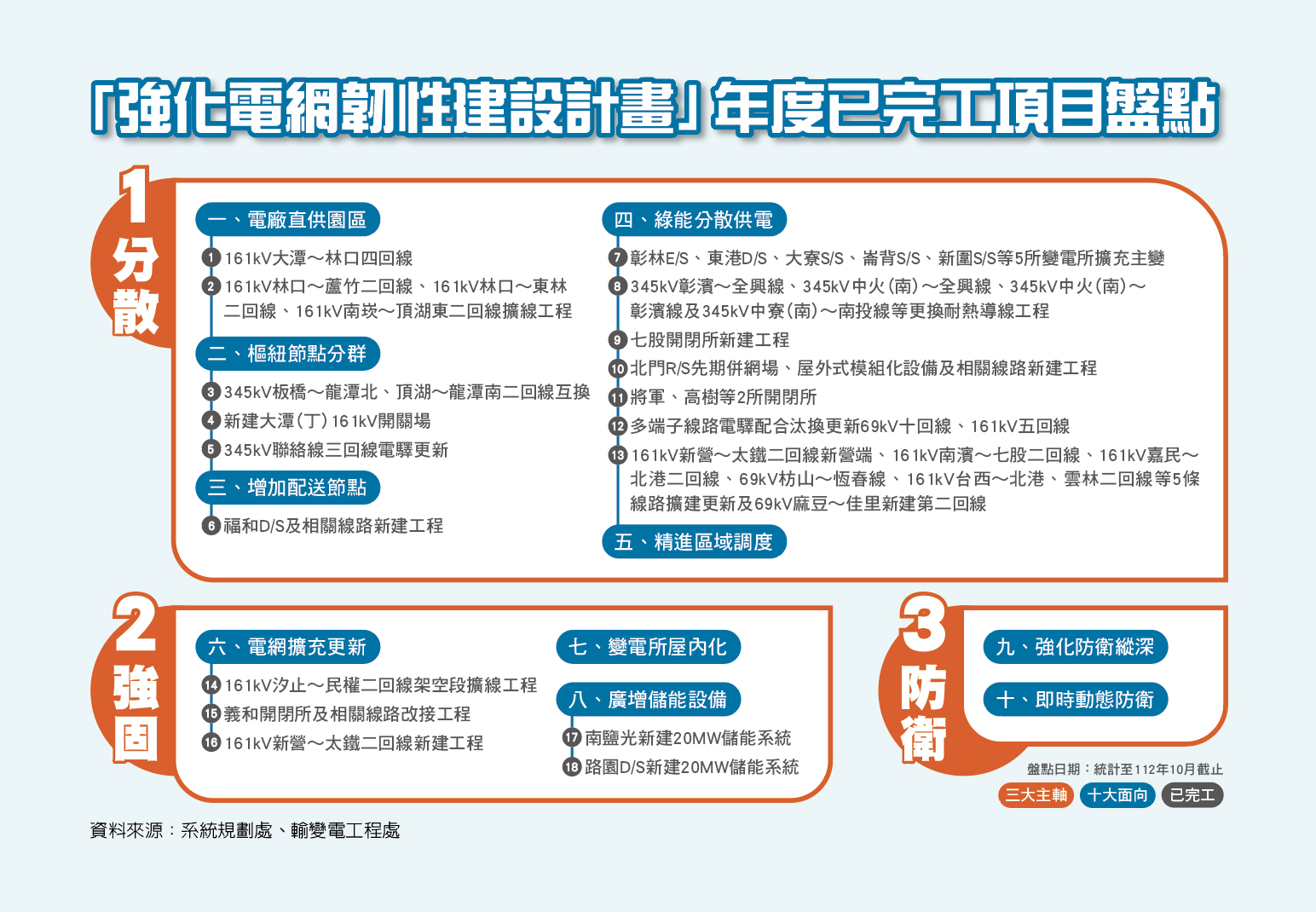

去(111)年,台電提出了以十年為期的「強化電網韌性建設計畫」,以「分散」、「強固」和「防衛」為三大主軸,並規劃十大策略面向,分2、5、10年等三個階段進行,亦即「分散」設備主力、降低電網集中風險;「強固」既有設備、提高安全及穩定性;「防衛」停電事故擴散避免大範圍停電,從各個面向全方位提升電力系統的韌性。累積先前的進度,截至今(112)年10月,已逐步穩定依規劃完成18項工程。

多重策略 強化電網韌性

台電副總經理蕭勝任針對「強化電網韌性建設計畫」指出,分散的規劃就是計畫的主軸。過去臺灣的電網幾乎把全島的電源都集中在一條主幹道上,這條主幹線沿著中央山脈西側,以如同高速公路的方式融通南北雙向電力,「這在過去是很有效率的作法,風險是一旦有事故發生,也容易透過集中式電網擴散出來。」為了限縮事故影響範圍,就必須重新檢視電網網絡,規劃更適合當代社會的方案。

蕭副總經理表示,由於電廠及負載中心大多在西部沿海地區,電網主幹道卻在中央山脈的西側,形成電廠把電往東送至中央山脈西側,再把電送回西邊的負載中心,形成一種資源的浪費。如果從電源端就開始做分流,減少跨區送電,並將主幹道的電網容量留給民生與商業用電,可大幅降低電網過度集中的風險。

分散電網有助降低供電風險,配合再生能源打造新的電力網亦是迫切需求,「為使民間再生能源得以順利併網,台電於再生能源併網熱點縣市,積極布設相關供電設備及饋線網絡。」蕭副總經理進一步解釋,遍地開花的再生能源案場,不僅能減少對集中式電源的依賴,從而降低發生事故導致的大範圍停電風險,若將電力直供附近的負載中心,也可以減少遠距輸送造成的電力耗損。此外,以其為中心形成的區域電網,亦可提升電網調度彈性。

汰舊換新提升安全性 供電更穩定

電力設施的汰舊換新亦是強化電網韌性重要的一環,汰舊換新包含許多面向,從電源、變電所到饋線,都可含括在內。蕭副總經理指出,台電目前已規劃24所早期的屋外型變電所改建屋內型變電所,將原本屋外通鋪形式的電力設備,改至屋內獨立的套房,透過屋內完善的防火設計及消防自動滅火系統,避免設備事故波及到鄰近的設備,可以大幅提升變電所安全性及供電穩定性。而民眾擔心電磁場的問題,也可以透過設計、工法降低電磁波,並公開電磁波資訊,讓民眾放心。此外,儲能系統可以穩定電網、增加調度彈性,亦是「強化電網韌性建設計畫」中力推的項目之一。

「強化電網韌性建設計畫」共計91項工程,截至民國112年10月底,已完成18項工程、61項工程執行中,還有8項工程編定計畫中,以及4項工程暫緩執行。執行一年來,事故率及復電時間已有顯著改善,台電仍將以審慎樂觀的態度面對未來各種挑戰。