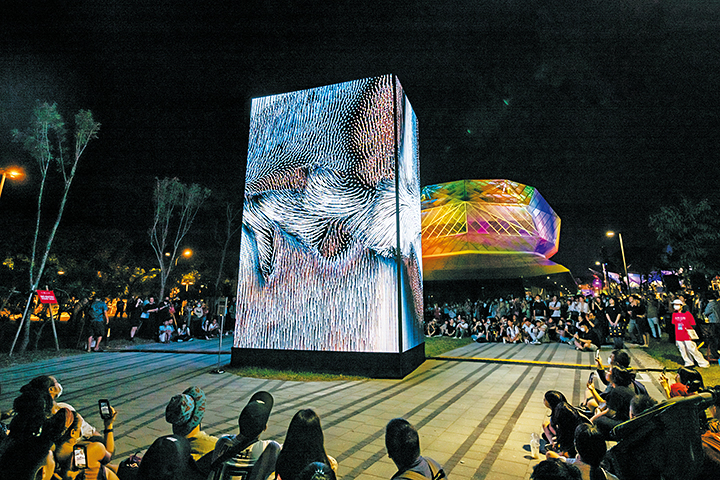

藝術改變我們觀看的方式

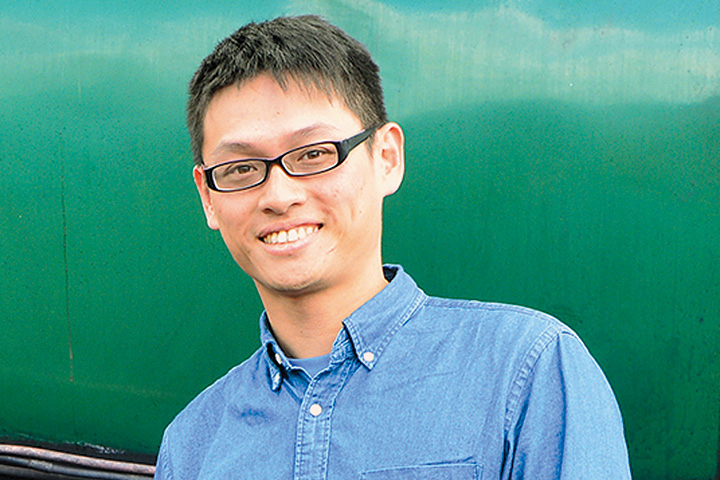

「2020 白晝之夜」藝術總監 林昆穎

695期

口述─「2020 白晝之夜」藝術總監 林昆穎 採訪、整理—吳垠慧

「白晝之夜」藝術總監林昆穎,首度擔綱大型藝術活動策展人,發揮他擅長的跨域與藝術協作,創造南港的美好記憶,也成功點亮電力修護處,替台電與群眾再次接通美感電流。且聽他細說共創的思考與歷程。

林昆穎本身是藝術家,專長是音樂,也擅於跨域與創意協作。2008年獲「臺北美術獎」,2010年與陳志建、張耿豪、張耿華合組團隊「豪華朗機工」共同創作。他曾任2017年臺北世大運開幕文化節目導演及聖火裝置創作,2018年臺中花博〈聆聽花開的聲音〉聲光機導演,2019年「臺南藝術節:府城流水席」導演,同年,「豪華朗機工」獲頒「總統文化青年創意獎」,是相當活躍的青年藝術團體。

從台電公共藝術案得到鍛鍊

從藝術家變身大型藝術節總監,除了美學架構、策展論述和組織管理能力受肯定,外界期待林昆穎能帶來年輕世代藝術觀看的眼睛。對於身份的轉變,林昆穎提到承接台電公共藝術案對自己和團隊的啟發與鍛鍊。

現於台電大樓展示的〈太陽之詩〉、〈日光域〉、〈河飄風〉、〈樹雨霧〉、〈鏡山水〉等作品,全出自「豪華朗機工」,與台電的合作案讓團隊知名度被看見,陸續受邀參加世大運、花博等大型活動的藝術製作,過程中,林昆穎逐步發現自己擁有創作之外的籌劃潛能,亦即,把概念轉成美學邏輯,再落實成行政統籌框架的能力,此外,他也將「豪華朗機工」彰顯的「共創」精神,帶入導演或策展工作當中。

為籌劃「2020白晝之夜」,林昆穎和「均勻製作」總監胡忻儀、「軟硬倍事」編舞家董怡芬與導演陳彥斌共同組成「藝術策劃小組」,以「一次有記憶的藝術參與行動」為號召,帶領民眾走進南港街弄,認識、感受這個區域的人文地景紋理,而這正是「白晝之夜」的核心精神之一。

林昆穎指出,北市府選定「白晝之夜」辦在南港,並以南港車站四鐵共構站區為主展場,因此策展之初,他為了框出活動地點,經常在南港行走、觀察不同時間下的地景風貌。南港自明鄭、清代以來就具備交通要道的功能,水運、公路、鐵路到捷運、高鐵進駐完成共構,已成今日臺北東區交通的新門戶。產業方面,南港曾是臺灣包種茶栽植與研製重鎮,日治末期才沒落,隨之興起煤礦和磚瓦業;1956年南港部分土地劃設為工業區,鋼鐵、化工、紡織、電子、印刷、汽車、食品業等相繼設廠,為南港帶來繁榮,也一度使南港成了人們口中的「黑鄉」。而今在政府都市規劃帶動下,產業轉型、工廠外移,朝交通樞紐、軟體產業、經貿會展、新創及生技產業發展,黑鄉變「潮城」。

狂歡之外 累進地方的能量

「無論怎麼演變,只有『匯聚』這個特性留下來。」林昆穎說,交通運送帶來人流與物資匯集的熱絡,卻無法與地方建立起深刻的關係,因此,「白晝之夜」藉由開放與按圖索驥的引導,提供民眾一次重新認識南港的機會。

於是,民眾會在南港大型停車場看見英國藝術家Filthy Luker〈章魚入侵〉的巨型章魚腳竄出;在南港車站巧遇去年以虛擬網紅「法咪咪」登上紐約時報廣場最大電視牆的藝術家余政達現身表演;走到南興公園欣賞「福爾摩沙馬戲團」演出「日常馬戲」;在極限運動訓練中心聽見笙演奏家李俐錦等人的演奏;遙望藝術家許巽翔在「世界明珠」工地吊車上,架設雷射、光纖與氦氣球直入天際,打造出視覺奇觀;而在台電的修護處,藝術家郭奕臣的〈光年1031〉帶領人們走進廠房,看一顆小燈泡如何幻化成耀眼的銀河星空等。

在歡騰的藝術嘉年華背後,林昆穎更想讓人思考:「一個地方要累積多久,才能讓人們沉浸一夜?很多事情不是瞬間迸發出來,而是需要累進與共創。」他以台電激盪出的靈感為例,藝術家希望在修護處的作品能傳達:要集結多少人的智慧,才能讓日常通電無礙?相對地,這也需要藝術家花時間了解這個場域的特質、傾聽人的故事,才能完成創作。

談及「白晝之夜」最大的挑戰,林昆穎認為,藝術範疇的跨域,以及地方的協調溝通,兩者都得耗費較多心力,「所有事情都跟人有關,我們要先提出自己的主張,才能創造出能量。」他期待,「白晝之夜」不是一夜狂歡,而是繼續發酵,成為南港的珍貴記憶。

林昆穎

國立臺北藝術大學科技藝術研究所碩士,2010年與陳志建、張耿豪、張耿華合組「豪華朗機工」藝術團隊,於2019年獲頒總統文化青年創意獎。現為華麗邏輯公司創意總監。